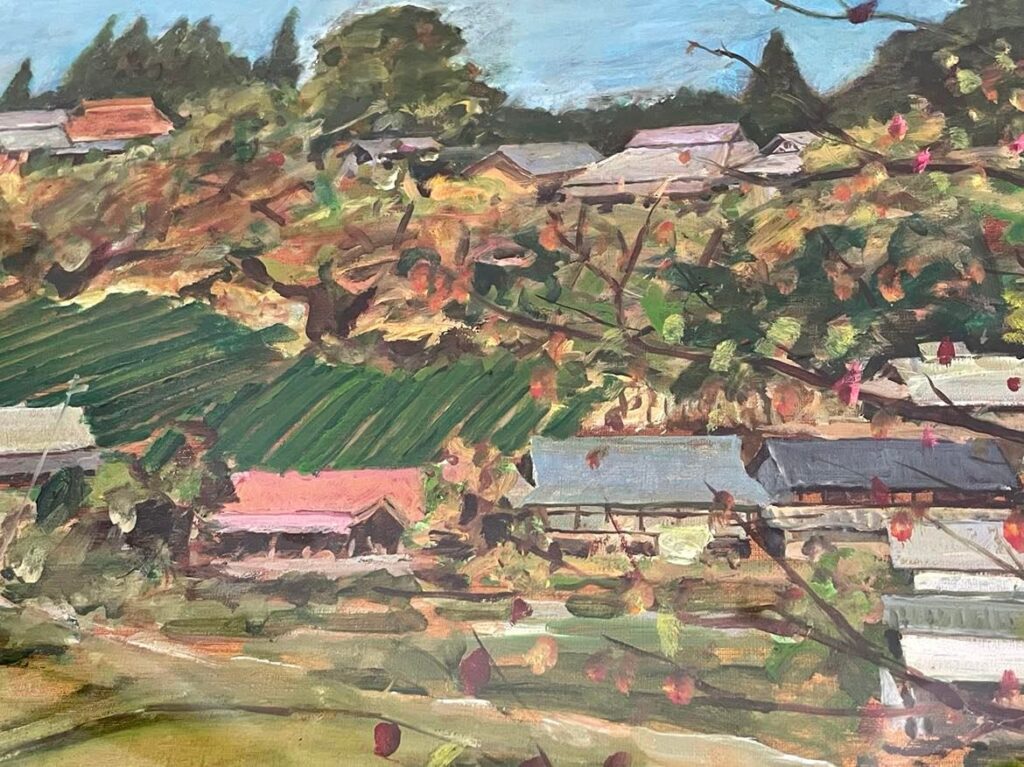

30年前の故郷の風景画を飾る

7月のある日、大塩のある家のご主人から、一枚の絵を見せていただいた。

4月に大塩を訪れた際に、私に見せたい絵があるとおっしゃっていたのだ。

書斎兼事務所にしていたお部屋に、長い間置かれていたその絵を見て、私は、おもわず、目を見張った。

私の生まれ育った懐かしい家が描かれていたからである。

昭和30年代はじめ、野村本家の次男だった父は、母と結婚して、分家して、本家の隣に自分たちの家を建てた。

赤い屋根の平屋の家だった。

私は、その家に生まれた(正確には、その家が出来上がる前に生まれたので、本家の離れに仮住まいしていたらしい)。

絵は、そんな家とともに、30年前の冬の大西の田園風景を見事に表している。

茅葺の屋根は、おそらく室さん(屋号)の家だ。

まだ、当時は、竹藪が茶畑を今ほどには侵食していなかった。

田圃も、区画整理されて大きくなる前の状態である。

私は、迷わず、いえ、多少遠慮がちに、「野村医院に飾りたい」と進言してしまった。

嬉しそうな私を見たご主人は、親切にも「持って帰ってください」と言って下さった。

待合室か、オールドクリニック(野村医院最初の診療所、国の有形登録文化財)に飾ることを約束し、この絵をお借りすることにした。

大事にしなければならない。

8月7日に、さっそく待合室に掲げた。それがこの写真である。

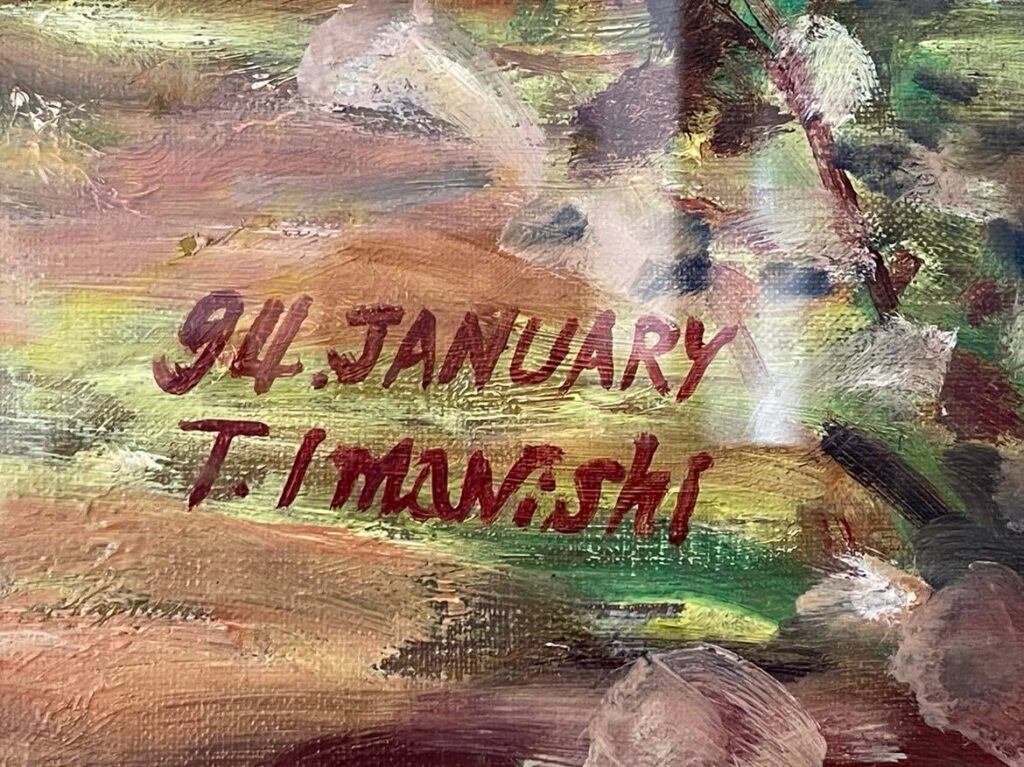

描かれたのは、1994年1月。今から30年前。

お描きになったのは、山添村箕輪にお住いの今西悌三さん。

長く教育現場に奉職されていた人。

私は面識がないが、社会福祉協議会にもお勤めだったとのこと。

この絵は、おそらく村立給食センター(1979年・昭和54年設立)から描かれたもの。

赤い屋根の家の想い出

この紅い屋根の家の想い出は、語りつくせない。

竹馬の友たちとともに、よく遊んだ。

隣に、旧野村医院診療所があって、父母や祖父が働く姿を目の当たりにして育った。

中学3年生までここに住んでいた。

1972年、父母は、現在の場所に新診療所(現在も活躍している)を建て直して、私たち家族も、この家から引っ越した。

赤い屋根の家に近所のお世話になったご夫婦に住んでもらうことになったが、その人たちも高齢になるとともに、

家の傷みがひどくなり、2010年に取り壊してしまった。

古い写真を見るのも良いが、このように絵画にされていると、感慨はまたひとしおである。

我々人間が、絵を愛でる、好む習性というものがあることを、認めざるを得ない、そんな経験にもなった。

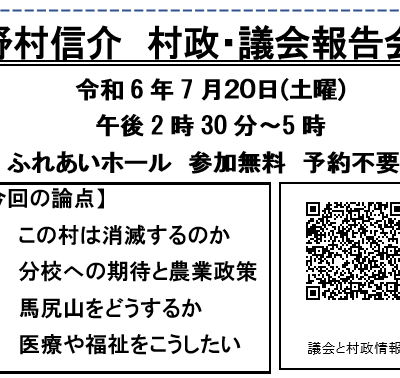

待合室にあるもう一つの”絵”

待合室には、もうひとつ重要な絵が飾られています。

どこにあるか、分かりますか?

それは、額縁などに収めたものではありません。「壁画」です!

これも、実は山添村の風景を描いたものなのですよ。

今から10年前の8月、大阪の新鋭画家、中島麦氏をお招きして、山添村の印象を抽象画にして表わしてもらいました。

題して「百年の山河」。

その作られた経緯を、このブログでお読みください。

なお、中島麦さんは、もうひとつ山添村にユニークな絵画を描いて下さっています。

それは、神波多神社に奉納された巨大絵馬です!

2020年(令和2年)に、コロナ退散祈願を目的に奉納されました。

これについても、詳しくは別項に譲りますが、ぜひ読んでみてください。